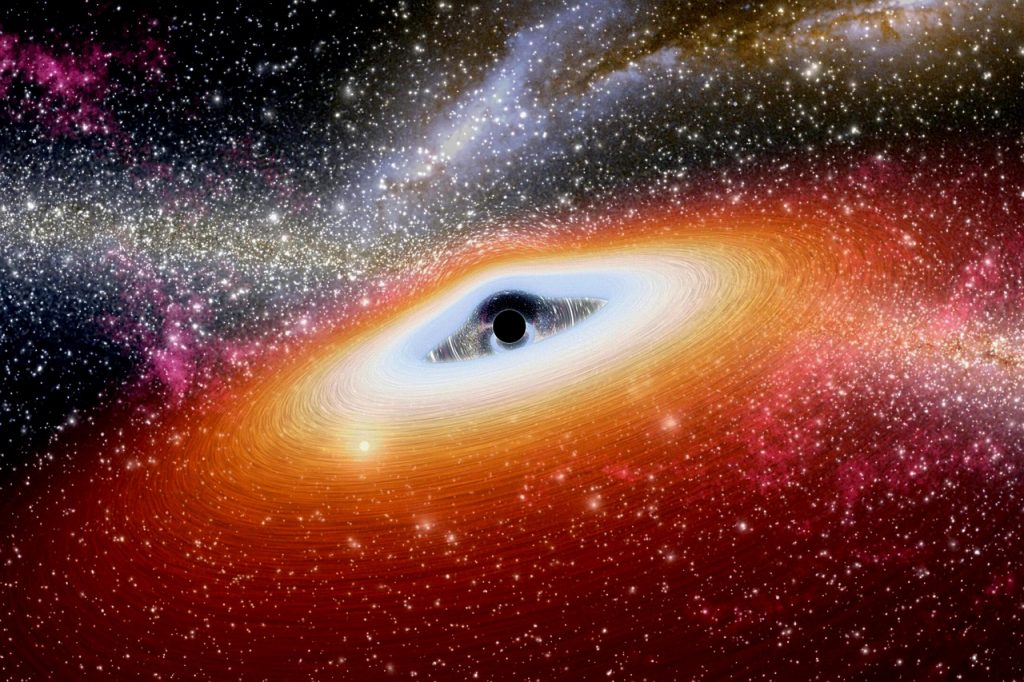

Buchi neri "impossibili" del telescopio spaziale James Webb: la spiegazione definitiva? - (Credit: www.passioneastronomia.it)

Le recenti osservazioni astronomiche realizzate dal telescopio spaziale James Webb hanno catturato l’attenzione del mondo scientifico, rivelando la presenza di buchi neri supermassicci in un periodo sorprendentemente precoce nella storia dell’universo. Queste scoperte non solo sollevano domande intriganti sulla formazione dei buchi neri, ma suggeriscono anche scenari affascinanti riguardanti la nascita e l’evoluzione delle prime galassie. Gli scienziati stanno esplorando l’idea che questi enormi mostri cosmici possano essere nati da “semi” primordiali durante i primordi dell’universo.

Da tempo, gli astronomi sono affascinati dai buchi neri supermassicci, quei colossi che si trovano al centro di quasi tutte le galassie. La loro massa può variare in modo impressionante, oscillando da circa 100.000 volte quella del Sole fino a miliardi di masse solari. Ciò che rende queste osservazioni ancora più incredibili è la scoperta che tali enormi entità esistevano già a poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, un periodo noto come “alba cosmica”. Questo implica che i buchi neri si siano formati subito dopo la nascita delle prime stelle e galassie, un fatto che lascia interdetti gli studiosi. Ma come è possibile che buchi neri di tali dimensioni possano essersi formati in un periodo così breve?

Una teoria comunemente accettata suggerisce che i buchi neri supermassicci si formano da stelle massicce, che vivono e muoiono, lasciando dietro di sé questi misteriosi voragini spaziali. Tuttavia, un recente studio pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics ha proposto una spiegazione alternativa: secondo i ricercatori, non è detto che siano nati da stelle in un ciclo di vita e morte, ma piuttosto potrebbero aver avuto origine direttamente nel contesto dell’universo primordiale. Una prospettiva che potrebbe cambiare radicalmente la nostra comprensione dei buchi neri.

Stephen Hawking e l’ipotesi dei buchi neri primordiali

Negli anni ’70, il celebre fisico Stephen Hawking avanzò la teoria che durante i primissimi momenti del Big Bang si sarebbero potuti formare una serie di minuscoli buchi neri. A differenza di quelli che conosciamo, questi “mostri cosmici” non deriverebbero dalla morte di stelle, ma nascono da fluttuazioni di materia ed energia compressa in condizioni estreme. Hawking ipotizzò che questi buchi neri sarebbero stati così piccoli da assomigliare ad asteroidi e che, nel tempo, avrebbero potuto dissolversi grazie a un fenomeno noto come radiazione di Hawking. Nonostante siano passati decenni, la ricerca non ha ancora portato alla luce prove tangibili della loro esistenza. Ciò suggerisce che, se esistono ancora, rappresenterebbero solo una ristretta parte della materia complessiva nell’universo.

Un nuovo modello di crescita per i buchi neri

Un aspetto interessante emerso dalla nuova ricerca è che, anche una piccola frazione di questi buchi neri primordiali potrebbe crescere significativamente in un arco di tempo di circa 100 milioni di anni. I ricercatori hanno avanzato l’idea che, se questi buchi neri primordiali si fossero trovati in aree particolarmente dense di materia, sarebbe stato possibile per loro accumulare un quantitativo sufficiente per diventare supermassici, proprio nel periodo in cui le osservazioni del James Webb li hanno rivelati. In questo scenario, la formazione di questi buchi neri non sarebbe avvenuta solamente dopo la comparsa delle prime stelle e galassie, ma avrebbe invece proceduto in parallelo ad esse, arricchendosi di massa durante le cosiddette età oscure cosmiche, un’epoca precedente all’emissione di luce delle stelle.

Sebbene la questione rimanga aperta e sia da confermare, i ricercatori suggeriscono che questo modello di sviluppo dei buchi neri supermassici dovrebbe essere integrato nelle simulazioni relative alla genesi delle prime galassie e stelle. Un passo fondamentale per testare la validità di questa teoria innovativa e cercare di risolvere il mistero che circonda la formazione di questi colossi cosmici nell’universo primordiale. Così, mentre il telescopio James Webb continua a scoprire nuovi segreti dell’universo, la comunità scientifica resta in trepidante attesa di chiarimenti.